また、筆者の来歴や保有資格は「筆者プロフィール」をご覧ください。皆さんに何か買わせたり、セミナーに勧誘する怪しい者ではありませんのでご安心を。

少子高齢化って結構前から言ってるけど、実際どうなの?

皆さんも、「超高齢化社会」という言葉を聞いたことありませんか?

今日は、身近なテーマでありながら、社会全体に大きな影響を及ぼしている「少子高齢化」について、お話ししてみたいと思います。ふと気づくと、街角やスーパー、公共交通機関など、どこを見てもシニア世代の方々が多くなっているのを実感しませんか?「日本って、どうしてこんなにお年寄りが多いの?」と、疑問に思う方も多いはずです。今回は、その背景や現状、そしてこれからの未来について、一緒に考えてみましょう。

あまり実感が湧かないと思いますが、数字を見るとビックリします。

どうして日本は少子高齢化が進むの?

日本は高度経済成長期を経て、豊かな国へと成長しましたが、その一方で出産率は年々低下。若い世代の結婚や出産に対する価値観の変化、経済的不安や働き方の問題、さらには住宅事情など、さまざまな要因が絡み合っています。特に、働く女性が増える中で、キャリアと家庭の両立が難しいという現実も、大きな要因のひとつと言えます。また、結婚そのものに対する考え方が多様化し、結婚や出産を必ずしも人生の必須ステップと見なさなくなった現代。これらの背景が、出生数の減少につながっているのです。

一方で、医療技術の進歩や生活水準の向上により、平均寿命は延び続け、結果として高齢者人口が増加しています。つまり、「子どもの数は減っていく一方で、お年寄りはどんどん増える」――まさに理論上の二極化が進んでいる状況です。

かくいう私も結婚してません。すみません。

ちなみに、2024年の日本人の出生数は68万7千人程度だそう。同級生が日本全国でたった70万人。これ相当ヤバくない?今後さらに減少していく見込みです…。

数字で見る現状

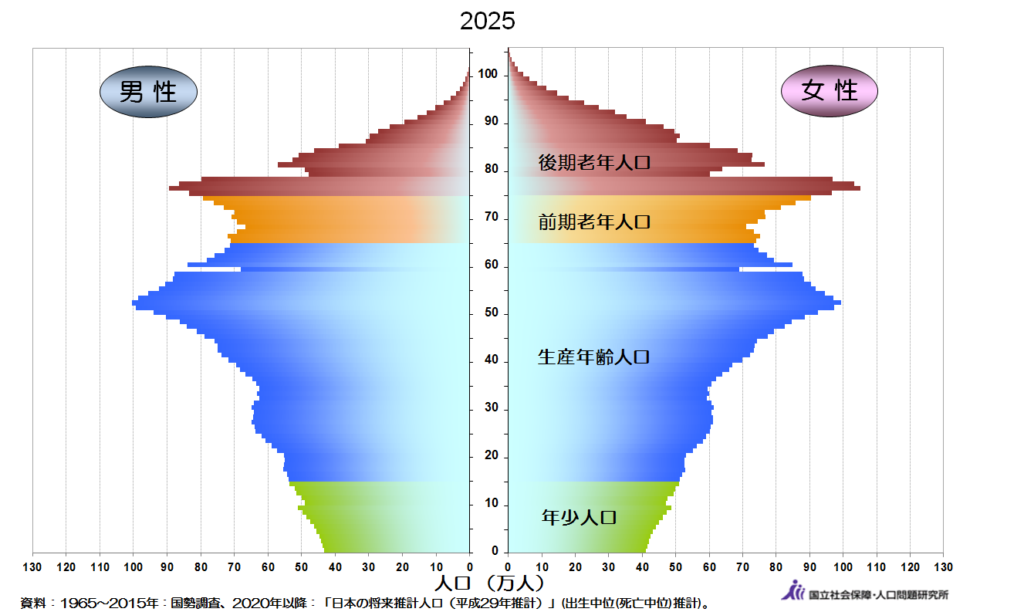

具体的な数字で見ると、2020年代に入ってからの日本の総人口はピークを迎え、徐々に減少傾向にあります。そして、全人口に占める65歳以上の高齢者の割合は、すでに30%に迫る、もしくは超えているとされています。これは、世界的にも異例の数字です。子どもたちの数が減っていく一方で、年金や医療、介護といった社会保障の負担が急増し、現役世代にとっては大きな経済的・社会的な負担となっています。

日本の人口ピラミッド(2025年):参照 国立社会保障・人口問題研究所

さらに、地方都市や過疎地域では、若者の流出が顕著で、ますます地域全体の高齢化が進んでいるという現実も見逃せません。そんな中で、地方自治体は活性化策や移住促進策を講じるなど、さまざまな取り組みを試みていますが、根本的な解決には至っていないのが現状です。

人口「ピラミッド」と言っているのに、もはやピラミッド型ではない時点でヤバイ。土台がガタガタなのに上を支えられるワケがないでしょ!

社会に与える影響とは?

少子高齢化は、単に「人口が減る」「お年寄りが増える」という数字の問題に留まりません。たとえば、労働力不足が深刻化すれば、企業は人手不足に悩むことになり、経済成長にもブレーキがかかります。また、医療や介護サービスの需要が急増する中で、現役世代にかかる税負担や社会保障費の圧迫は、国全体の財政にも影響を及ぼします。

また、地域コミュニティの崩壊という側面もあります。若い人たちが都市へ流出し、地域ごとの活力が失われることで、地域経済が停滞するという悪循環が生まれるのです。結果として、住みよい地域社会を維持するための取り組みがさらに困難になり、地方と都市の格差が拡大する懸念も出てきます。

以前書いた我々の年金がヤバい!という記事はコチラ

こんな時代、どう生き抜く?

正直なところ、少子高齢化は一朝一夕に解決できる問題ではありません。ですが、私たち一人ひとりができることもあります。たとえば、地域コミュニティへの参加や、世代を超えた交流、さらには新しい働き方やライフスタイルの提案など、小さな取り組みが積み重なれば、社会全体の雰囲気を少しずつでも変えていくことができるかもしれません。

また、政府や自治体も、働き方改革や子育て支援、介護サービスの充実など、さまざまな対策を講じています。これらの政策が実を結び、少しでも未来が明るいものになれば、現在の困難な状況も乗り越えられるのではないでしょうか。

…頑張ってポジティブなこと書いたけど、正直厳しい。

未来への提言

ここで、個人的な意見として、少子高齢化の問題に対して私たちができることをいくつか提案してみたいと思います。

-

柔軟な働き方の推進

テレワークやフレックスタイム制など、働く環境をより柔軟にすることで、育児や介護と仕事を両立しやすい社会を目指しましょう。働く女性や中高年の再就職支援も重要なテーマです。 -

地域コミュニティの再生

地方では、若者が戻ってくる魅力的な環境づくりが急務です。地域おこしや移住促進の取り組みを通じて、コミュニティの活性化と地域経済の再生を図ることが必要です。 -

世代間の交流促進

高齢者と若者が交流することで、お互いに学び合い、支え合える社会を築くことができます。ボランティア活動や地域イベント、デジタル技術を活用した新たな交流の場など、多様な取り組みが求められます。 -

教育や啓発活動の強化

少子高齢化の現実を正しく理解し、未来に向けた具体的な対策を考えるためには、教育や啓発活動が不可欠です。学校や企業、地域でのワークショップなど、幅広い層に向けた情報発信が大切です。

小さなことからコツコツと!子供が元気な社会がイイネ!

おわりに

結局のところ、日本の少子高齢化は私たち全員に関わる大きな課題です。数字として見ると厳しい現実かもしれませんが、今こそ一人ひとりができることを見直し、小さな変化から大きな波を起こしていくチャンスでもあります。未来の日本を明るくするために、今後もさまざまな試みや政策が実施されるでしょうが、その成功の鍵は、国民全体が協力して前に進むことにあると感じます。

この記事が、皆さんの新たな可能性の気付きの一助となれば幸いです。

今回の記事は以上です。知識という武器を身に着けて、今後も資産を増やしていきましょう!

次回も私と一緒にお金の勉強をしましょうね!